新华网北京10月11日电 题:线下“硬折扣”超市火了

新华网记者 陈凯茵

“十一”假期期间,家住北京市石景山区的王阿姨发现小区附近新开了一家折扣超市。她常买的牛奶比网购还便宜,生产日期也很新鲜;货架上的鸡蛋、果蔬价格更是亲民,让她忍不住多买了几样。

记者注意到,近年来这类主打平价的超市正更多出现在街头巷尾。它们不同于传统超市阶段性的“特价促销”,也区别于依赖临期、尾货的“软折扣”,而是通过重构供应链、压缩中间环节、优化运营效率,实现“天天低价”的“硬折扣”。

谁在入局?

互联网企业的加入,让“硬折扣”业态热度持续攀升。9月30日,阿里系盒马旗下平价社区超市“超盒算NB”迎来新一轮开店潮,13家门店同日亮相,截至9月末,门店总数已接近330家。同一天,美团旗下硬折扣品牌“快乐猴”在杭州开出第3家门店,单店商品约1200种,其中自有品牌超过300种。京东旗下的京东折扣超市则走“大店+多品类”路线,其位于河北涿州的单店营业面积达5000平方米,商品数量超过5000种,主打家庭一站式采购。9月25日,河北固安的京东折扣超市开门迎客,这是京东自8月以来在全国开出的第6家门店。

9月26日,北京某“硬折扣”超市与电商平台的同品牌、同规格牛奶价格对比图。(陈凯茵 制作)

区域商超也在加速转型。物美在北京已开出8家“物美超值”门店,单店商品控制在1300种以内,其中六成以上为自有品牌。9月26日,中百集团在湖北武汉及黄石等核心区域同时开出51家“硬折扣”店,单店商品数量由3000多种缩减至约1400种,整体降价幅度达20%。

事实上,“硬折扣”在海外一些地方并不是新鲜事物,例如德国零售品牌奥乐齐(ALDI)早在1913年创立,运营已超百年。2019年进入中国市场后,奥乐齐在上海、江苏等地布局,截至今年已开出77家门店。

在部分地区,“硬折扣”超市品牌也逐步形成规模。湖南品牌乐尔乐自2011年创立以来,门店数已突破千家;起源于天津的“爱折扣”在山西、河南、河北、安徽等地开出约50家门店;深耕重庆市场的“条码批发部”则已布局约200家门店。

为何火了?

18.9元一盒的进口冰鲜三文鱼,16.9元一只的奥尔良烤鸡,16.9元一公斤的西梅还附带甜度检测……位于浙江省杭州市拱墅区的“快乐猴”超市货架前,来选购商品的消费者络绎不绝。

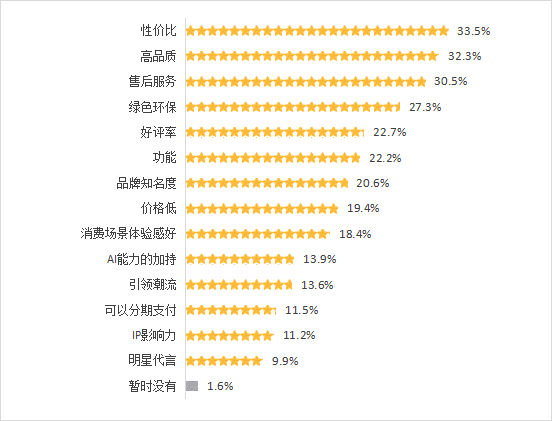

消费者的需求正在悄然转变。中国消费者协会发布的调查显示,2025年“性价比”依然位居关注榜首,但“高品质”的关注度增幅更快,消费正从“性价比”向“质价比”升级。

消费关注重点分布(图表来源:中国消费者协会发布的2025年度“共筑满意消费”消费维权年主题调查报告)

“‘硬折扣’超市的走热,本质上契合了消费者对‘质价比’的需求。”艾媒咨询首席分析师张毅指出。

国家电子商务示范城市创建工作专家咨询委员会专家李鸣涛认为,“‘硬折扣’超市的出现解决了两大消费痛点:一是消费者能够在一个门店内买到低价且品质有保障的日常消费品;二是购物时可以直接感知商品,从而弥补线上消费体验的不足。”

竞争压力同样在促使企业寻找新的出路。受访专家表示,传统商超正面临多重挑战:租金、人力成本不断上涨,线上电商和社区团购分流严重,毛利率触顶等压力显现。

中国连锁经营协会(CCFA)数据显示,2024年超市Top100企业销售规模约9000亿元,同比仅增长0.3%,而门店总数减少2750家,降幅达9.8%。“硬折扣”超市成为一些传统商超寻求突围的一条路径。

10月7日,北京某“硬折扣”超市内,顾客在自助机结账。新华网记者 陈凯茵 摄

李鸣涛认为,对于电商平台而言,在线上流量增速放缓的大背景下,寻找增量市场已成为必然选择,其中通过线上线下融合拓展线下新增用户是重要方向。

“布局‘硬折扣’超市,可以借助电商平台的品牌背书增强消费者信任,同时利用其成熟的供应链体系和自有品牌优势提升供给能力。更重要的是,还能形成线下流量反哺线上的附加价值。”李鸣涛说。

何以低价?

“硬折扣”商品之所以能卖出低价,并非压缩了生产成本,而是在营销、流通等环节大幅“瘦身”。

受访专家表示,“硬折扣”的低价源于对供应链、商品结构和运营模式的系统性重构。

10月7日,北京某“硬折扣”超市内,顾客正在选购商品。新华网记者 陈凯茵 摄

在供应链环节,“硬折扣”商店通常通过源头直采减少中间环节,降低采购成本,提高运营效率。张毅认为,“硬折扣”整体上是“深度参与上游,从商品开发甚至生产就介入,传统经销商和大量营销费用几乎都省掉,因此能在保证品质的前提下降低成本,实现低价不低质”。

在商品结构上,“硬折扣”超市普遍采用精简SKU(库存控制的最小可用单位,通常指一款商品)的策略,相较于传统大卖场动辄上万个的SKU,其单店SKU通常控制在1000~2000个之间。李鸣涛表示:“有限的SKU带来更大的采购量,从而形成价格优势。同时在选址、装修、人员配备等方面压缩运营成本,整体效率更高。”

9月23日,北京某“硬折扣”超市内的自营品牌商品。新华网记者 闫雨昕 摄

记者在走访过程中发现,不少“硬折扣”超市均推出了自有品牌。李鸣涛认为,加大自有品牌商品比例,企业能够直接掌控上游供应链,减少中间环节,“从原料、生产到定价都能优化,不仅提升效率,也提高利润率。”

有受访专家指出,尽管“硬折扣”发展势头强劲,但在快速扩张过程中,供应链稳定性、品质一致性及同质化等问题也随之而来。能否突破这些瓶颈,将决定其能否从“短期风口”转向“长期主流”。

张毅则对该业态持乐观态度。他认为,“硬折扣”具有强大的潜在生命力,将吸引更多企业进入,推动零售行业发展。“未来‘硬折扣’有望成为零售的新主流业态,但前提是解决供应链管理、品质监管及创新等问题。”